滋賀県近江八幡市に存在した、織田信長の安土城は約450年前に築城されましたが、建築開始から僅か3年で天守が完成し、その3年後には消滅してしまったことから、その実像を知るものは限られており、謎だらけであることから「幻の城」とされています。

その安土城に関する発掘調査が昨年より始まり、滋賀県近江八幡市が今、一部の層から注目されているのをご存じでしょうか?

令和の大調査として、約20年がかりの調査計画とされており、早速昨年の調査では人為的に城を崩す「破城」が行われた可能性が明らかになっています。

今回の出張研修では、未知の城の発掘調査状況が気になり、近江八幡の代表的な資料館や安土城跡に行ってきました。

戦国時代にあった従前の城は、戦いの拠点として土を掘って堀や曲輪を造り、その上に簡易的な門や櫓を建てた土の山城が主流だった中で、安土城は織田信長によって城の概念を大きく変えた近世の城の原初であり、政治的意図や象徴としての役割を担う為に建造されたそうです。

その特徴とは、「高層天守」「高い石垣」「瓦ぶき」の3要素を兼ね備えており、多くの人が思い浮かべる今の日本のお城のイメージの原点は、すべて安土城にあるといっても過言ではありません。

私の地元にある姫路城も、安土城から約30年後に同様の近世城郭として、この3要素を併せ持って築城されています。

当時の日本で最強の軍事要塞だったのではと言われる安土城は、寺院の多宝塔や室町将軍の御所や守護所の楼閣を源流とした要素を組み合わされて、世界一の高層建築物であったと推察されると同時に、第一級の美術品でもあったようです。

安土城郭資料館

名古屋工業大学の故・内藤昌教授の安土城の復元案(46mの石垣+天守)を1/20のスケールで再現した模型と屏風陶板壁画が展示されています。

復元案の模型には内部に巨大な吹き抜け空間があり、渡り廊下や宝塔が設置されています。豪華絢爛な内外の装飾や規模による、壮大さや斬新さが際立っていました。

安土城天主 信長の館

上記内藤昌教授の安土城の復元案を基に、セビリア万博に出展された原寸大の復元模型が移設されています。

これは安土城の天守5階と6階部分だけですが、その迫力は凄まじいものです。

安土城郭資料館で見た模型とはまた違った魅力があり、復元案の詳細を感じ取ることができます。

施設内には安土城を別の視点で深堀りするVRシアターが併設されています。

200インチの大画面で、城下町から天守へ案内されるポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの視点でストーリーが紡がれます。

天守のみではなく、城下町からの繋がりや全容がわかりやすく、没入感もあるショートムービーでした。

滋賀県立安土城考古博物館

こちらは展示や構成が違っており、天守以外の石積みの詳細や大手道、それを囲う武家屋敷を中心に紹介されています。

ここで、安土城全体のイメージができました。

石垣の技術的革新がわかりやすく展示され、安土城築城の際には、野面積みや算木積みの技術があったようです。

石工のプロ集団である穴太衆(あのうしゅう)が、その技術を向上させながら安土城以降の総石垣を支えたのが印象的でした。

安土城跡

山頂まで永遠と続く石垣と石段。

資料館や博物館で見た光景がここにありました。

天気が良ければ、壮大な大手道だったと思いますが、雨が次第に勢いを増す中で、霧で一部視界が遮られます。

雨でも滑りにくい石段を一歩一歩上り始めました。

城内にも関わらず、約6mの道幅と街道のようにまっすぐ伸びる180mの大手道。

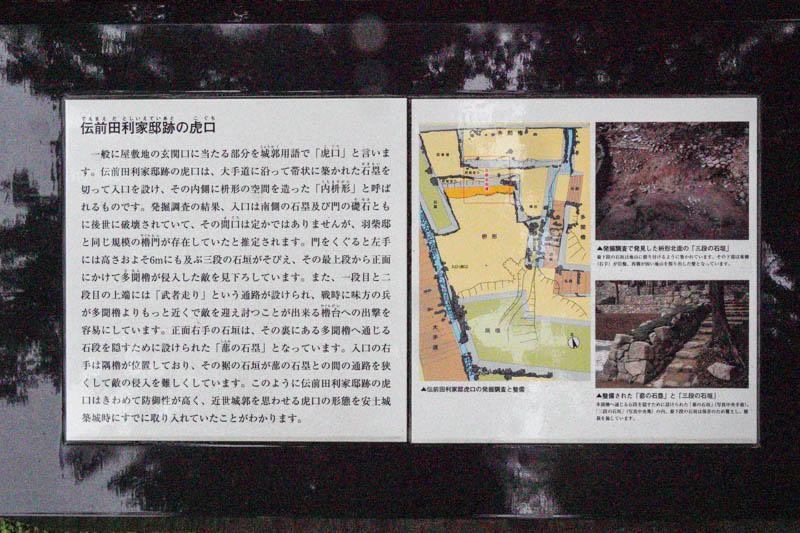

天皇行幸の為の特別な形状と言われていますが、その両脇は重要な家臣の武家屋敷があったようで、豊臣秀吉の向かいに徳川家康や前田利家が住んだ可能性があるそうです。

そんな石積みの階段の一段一段が非常に大きく、個体差はあるものの通常の階段2~3段分以上はあります。

普請時に材料の石が不足したことから、石仏や墓石も石段に使われていました。

どの墓石かはわからなかったですが、信長自身の親族の墓石を使って、職人の士気を挙げた逸話もあるそうです。

石組み時の苦労は想像に難くなく、完成後も着物や袴、鎧など着たうえで上り下りしていたとすると、相当な体力が必要であるのは間違いないです。

大手門を進んでいくと、黒金門に差し掛かります。

広く直線的な大手門とは対照的に、狭く折れ曲がりながら中に進む構造で、防御の機能を重視した「枡形虎口」という形状をしています。

更に奥には、石垣の角部分に考古博物館で見た算木積みが施されています。

少し歪なものの、近世城郭の祖で初期の算木積みが残っていることに、お城の進化と革新を感じました。

長い石積みを上り切った山の頂上には、天守台がありました。

平たく整地されたその地には天守の足元である大きな礎石が整然と並びます。

礎石自体の間隔は想像より狭く、巨大な天守を支える為のものであるとうかがい知れました。

一方で、資料館で見た模型のように天守内部に吹き抜け空間があったとすると、それを支える構造の礎石ももっと大きいものである必要ではないかと感じました。

少なくとも、ここに幻の安土城があったことが非常に感慨深いものでした。

更に当時は、天守台の裏手は琵琶湖に面していたそうですので、最上階から見る景色は絶景だったに違いないと思います。

各所で展示されていた模型は既に一般的な「安土城」として認知されていますが、その革新的な城の姿はいまだによくわかっていません。

今認知されている優美な外観は、『信長公記』の記述や城の図面とみられる『天守指図』などをもとにした推測に過ぎず、あくまで復元案の一つであることを再認識しました。

幻の安土城に込められた信長の夢を想像するのにあたって、発掘によって新事実解明の期待感と、「こうあってほしい」や「こうあるべきだ」という希望や願望、妄想が複雑に交錯し、その想いが安土城をより一層魅力的にしていると感じました。

コメント