2024年1月に入社した清水と申します。

今回初めての出張研修なので、行きたい研修先・宿泊施設はいろいろとありますが、予算と内容・行先を吟味する中、ふと思い出したのが佐賀県にある「嬉野温泉 大正屋」でした。

私が一級建築士に合格した際の製図課題が小規模なリゾートホテルで大浴場の計画も課題の一部でした。

参考事例を探していた際、いつか宿泊してみたいなと思っていた旅館の一つです。

設計は軽井沢の山荘等で有名な吉村順三氏です。

ということで、私の今回の出張研修は嬉野温泉大正屋に宿泊し、名建築・温泉でくつろぐことを主軸としました。

また隣町の武雄温泉には東京駅の設計で有名な辰野金吾氏が手がけた武雄温泉楼門及び新館があるため、名建築家の温泉施設をはしごすることに決定。

ひとりで旅するのも好きですが、妻と息子と3人で出張研修を堪能してきました。

嬉野温泉駅

神戸空港から長崎空港まで空路で行き、バスで新大村駅を経由して西九州新幹線「かもめ」に乗り嬉野温泉駅まで行きました。

長崎駅から武雄温泉駅までを結ぶ西九州新幹線は2022年に完成した比較的新しい路線です。

電車大好きの息子からは、当然かもめのプラレールを買ってほしいとおねだりが。

特急・新幹線は実際に乗車体験してから購入してもらえるのが我が家ルールなので購入しました。

嬉野温泉駅も2022年に開業し、駅前には「国立病院機構嬉野医療センター」や「道の駅うれしのまるく」など駅前広場と一体的に都市開発がおこなわれています。

その施設の中でCASE-REAL設計の「UPLIFT SHIMOJYUKU」(ショップ併設のカフェ)があり、こちらも今回の研修で楽しみにしていた施設のひとつ。

正方形の平面の中心部にカフェのキッチン及びスタッフエリアが集約され、その周りを回遊できるシンプルなプランニングの建物です。

内装は淡いミントグリーンとポイントカラーで濃い緑の椅子や冷蔵庫などが配置されたかわいいインテリアデザインでした。

扉の取っ手・丁番、換気扇やダウンライトの縁部分も同色で塗装され徹底された配色の気遣いに感銘を受けました。

もちろんカフェで提供されているコーヒーや食べ物もおしゃれかつおいしく、息子は焼き芋を一本たいらげてました。

大正屋

カフェで一息ついたので、2連泊する大正屋へ向かいました。

建物周囲には庭園が広がり、随所に庭園への視線・光を取り入れる大きな開口部が特徴的でした。

床材のカーペットは暖色系を中心とした色彩等が使用されており、奇抜ながらも落ち着いた印象を感じました。

自分ではなかなか提案する勇気・センスがなく非常に勉強になります。

ラウンジの手摺子もSUS鏡面仕上げとなっており、庭園の木々が映り込み存在を消すように設計され、開放感をより一層感じ取ることができます。

宿泊した部屋は10畳の和室・8畳の茶室・桧の内湯等がある大正屋一押しの衆芳亭という部屋です。

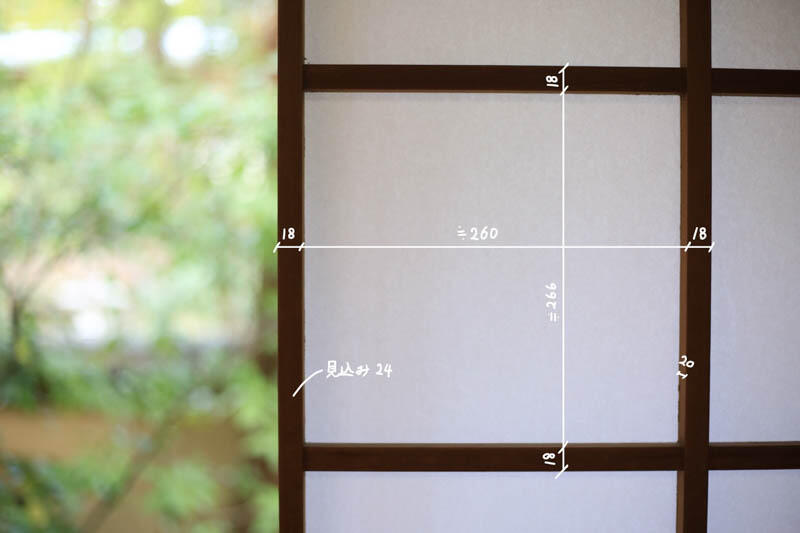

吉村順三氏の細部への気配りを随所に感じることができ、自らの設計知識のストックとして採寸をひたすら行いました。

その一部をご紹介しておきます。

「吉村障子」と呼ばれる吉村順三氏が考案したデザインがあります。

組子と框が同一の寸法で造られている障子で、複数の障子を並べて閉めた状態において1枚の障子に見えるような意匠です。

私も本物(吉村順三氏自身が設計して設置されているもの)を初めて拝見しました。

嬉野温泉の泉質は日本三大美肌の湯と称されてます。

大浴場は「滝の湯」「四季の湯」の2か所があります。

「滝の湯」は、庭園のカスケード(階段状の池)の水面と大浴場の水面がシームレスにつながっており、滝の音・池の鯉を愛でながら入浴できるしつらえとなっています。

温泉熱を利用したミストサウナもありました。

「四季の湯」は吹抜空間となっており、下階が男湯、上階が女湯です。

男湯は吹抜を見上げ高さ方向の開放感はもちろん、平面的にもプール並みの広さを有しており、露天風呂よりも開放的で緑に囲まれ癒される大浴場でした。計7回程温泉を楽しみ、お肌がつるつるに。

身も心も癒されました。

武雄温泉

2日目は、隣町の武雄温泉楼門(大正4年竣工)を見学しにいきました。

入浴のチケットを購入すれば国指定重要文化財の楼門をガイドさん付で見学させて頂けます。

朱色のベンガラと漆喰のコントラストが綺麗な建物で、釘を使用せずに組まれています。

建設当時の設計(辰野金吾氏)では、楼門は計3棟建設される予定だったようですが、予算等の問題で1棟のみ建設されたそうです。

楼門の天井は格天井となっており、各角に干支(子、卯、午、酉)の彫り絵があります。

建設時期の近い辰野金吾氏設計の東京駅南北ドーム天井にも干支のレリーフがありますが、8つしかありません。

当初3棟の楼門にそれぞれ干支を4か所、計十二支をそろえる予定でしたが、建設中止に伴い、残りを東京駅にデザインしたのではという説が。

武雄温泉楼門と東京駅を合わせて十二支が揃う遊び心・ロマンを感じます。

(新館から楼門を望む)

同様に国指定重要文化財の新館(こちらも辰野金吾氏設計)は、現在武雄温泉の資料館として整備されています。

かつての大衆浴場がそのまま保存されており、六角形の深めの浴槽・八角形の天井など外観の入母屋造りの印象とは異なるモダンなしつらえとなってます。

最後に

(大正屋・衆芳亭内湯)

大正屋では、建具自体のデザイン・光の取り入れ方・風景の切り取り方などなど、建築の大きな構成要素「窓」の重要性を再認識することができました。

前職が組織設計事務所の意匠設計を担当していたので、名建築のディテールについてついつい目が行き、ニッチな内容になったかもしれないですね。

当社物件も設計者のこだわりが随所に隠されているので、そのポイントを見つけてみてはいかがでしょうか。

コメント